Sgurgola ritrova la sua “Madonna di cera”

Nella ricorrenza delle celebrazioni per la Madonna del Carmine, sabato 20 luglio la comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta a Sgurgola ha presentato un importante progetto di restauro per studiare e recuperare la bellissima statua di Maria col Bambino conservata nella chiesa di San Giovanni. Il gruppo scultoreo, riscoperto all’interno di un’edicola in legno che reca l’iscrizione “Decor Carmeli”, presenta le parti anatomiche in cera su manichini lignei, capelli realizzati in filo e abiti intessuti ricamati: quello che sarà il restauro di un’opera così complessa è pertanto un’operazione delicata, che presuppone competenze multidisciplinari. La diocesi di Anagni-Alatri, affiancando padre Efrain Mora Garcia e Padre Alberto Leal Celis, i due religiosi cui sono affidate le cure pastorali di Sgurgola e del vicino paese di Gorga, ha attivato quindi una collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo che, nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni culturali, ha maturato una consolidata esperienza e costituito uno specifico gruppo di ricerca sulle opere in ceroplastica.Nell’appuntamento di sabato sono intervenuti le restauratrici Arianna Ceci per illustrare i metodi e i casi-studio di intervento sulla cera, Barbara Proietti e Barbara De Dominicis per il progetto di restauro dei tessuti, Claudia Pelosi e Luca Lanteri per le indagini diagnostiche e Paola Pogliani, storica dell’arte e vicedirettrice dei Laboratori di restauro dell’Università della Tuscia per la presentazione del progetto preliminare. Il restauro, con l’approvazione canonica del vescovo Ambrogio Spreafico e l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, sarà condotto a Viterbo e restituirà alla comunità di Sgurgola una testimonianza preziosa di arte e devozione, primo passo verso il recupero del pregevole patrimonio ecclesiastico del borgo. Il sindaco Antonio Corsi ha portato i saluti dell’amministrazione di Sgurgola. Un vero e proprio evento per la comunità, che anche il parroco padre Efrain Mora Garcia ha voluto così sottolineare: «Attraverso l’arte, vogliamo anche trasmettere la bellezza di Dio. E qui a Sgurgola abbiamo un patrimonio da riprendere e valorizzare, anche per custodire al meglio quello che ci è statolasciato dai nostri avi. Fin da ora ringrazio la comunità tutta per l’affetto con cui sta contribuendo a questo restauro».

Inaugurati a Fumone i locali per l’attività pastorale e la canonica

Sono stati inaugurati, nel pomeriggio di mercoledì 11 luglio, la casa canonica e i locali per l’attività pastorale delle parrocchie di Fumone, in località Pozzi, presso la parrocchia San Pietro Celestino V e San Paolo VI. La struttura, costruita ex novo con i fondi Cei dell’8xMille, viene inaugurata ad un anno dalla cerimonia della posa della prima pietra. La celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Monsignor Ambrogio Spreafico,con concelebranti il parroco don Roberto Martufi, il vicario generale della diocesi mons. Alberto Ponzi, mons. Claudio Pietrobono, don Antonio da Padova -sacerdote del Ruanda in servizio nella nostra Diocesi- e dal diacono Vincenzo Pesoli, ha visto la grande partecipazione della comunità di Fumone e proprio nell’omelia il Vescovo ha ricordato come questi nuovi locali possano diventare vivi proprio attraverso le persone, sottolineando l’importanza di fare le cose insieme, perché solo così si può costruire qualcosa di bello e crescere in un cammino di fede e comunione fraterna. Dopo la celebrazione eucaristica sono stati inaugurati, con la benedizione da parte del Vescovo Spreafico e il consueto taglio del nastro, i nuovi locali pastorali. I ringraziamenti del parroco vanno a tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione del centro, a partire dalla Ditta Paolo Costantini che ha consegnato i lavori nei tempi prestabiliti, l’Ufficio dei Beni culturali e l’edilizia di Culto della diocesi che ha portato avanti le pratiche del progetto, e tutti coloro che in ogni ruolo si sono messi a disposizione per la pulizia e la sistemazione dei locali. Don Roberto Martufi ha ricordato, poi, come questa struttura sia stata progettata e sognata come punto di incontro e ritrovo per le attività pastorali della comunità. Il sindaco di Fumone Matteo Campoli dal canto suo ha ringraziato il Parroco per le belle parole e l’impegno costante e il Vescovo per aver permesso la costruzione del complesso, facendo omaggio di una targa con il nome della struttura “Centro Pastorale San Paolo VI”. Il Vescovo e il Parroco hanno infine ricordato, prima della benedizione, l’importanza dei fondi Cei dell’8xMille alla Chiesa Cattolica italiana, perché è proprio grazie ad essi che si possono realizzare strutture come questa, ovvero un centro parrocchiale che servirà come luogo di aggregazione per le attività della parrocchia. Il pomeriggio si è concluso con un momento di agape fraterna. di Chiara Campoli

Alatri (ri)scopre i dipinti della Cappella di San Sisto

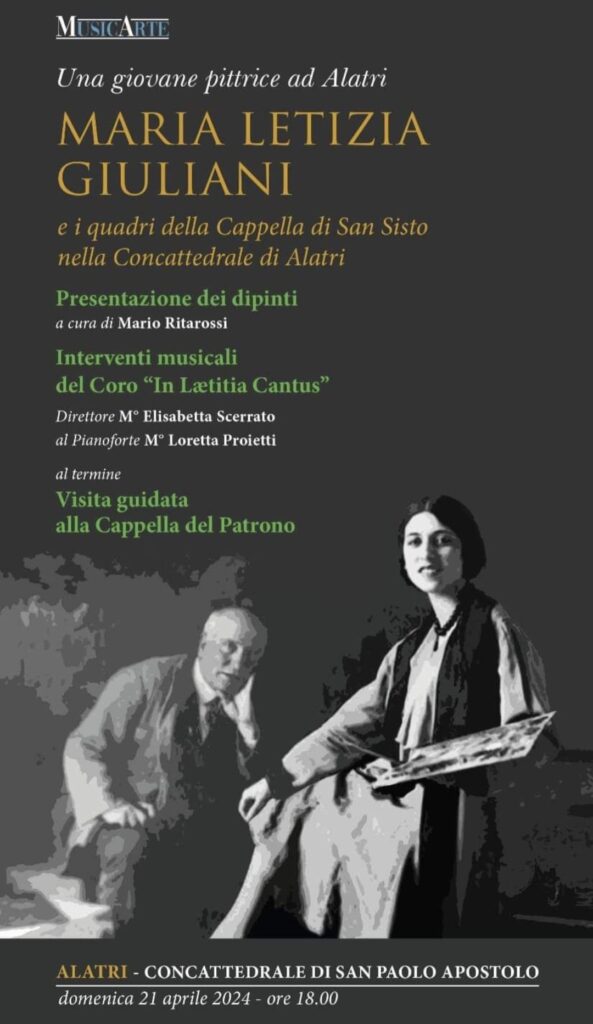

Domenica 21 aprile si è tenuto ad Alatri, nella Concattedrale di San Paolo, un evento di grande spessore culturale sulla biografia artistica della pittrice Maria Letizia Giuliani, autrice delle due opere che si trovano all’interno della Cappella di San Sisto e da pochi finora conosciuti. L’evento, voluto fortemente dal coro “In Laetitia Cantus“ in collaborazione con l’Associazione Gottifredo e il patrocinio della diocesi di Anagni-Alatri e del Comune di Alatri, ha riscosso molto successo nonostante il pomeriggio piovoso. Tutto si è illuminato grazie agli interventi musicali del coro “In Laetitia Cantus” diretto dal Maestro Elisabetta Scerrato e con la bellissima spiegazione del professor Mario Ritarossi. È stato Carlo Fantini a moderare l’evento, introducendo i brani musicali e i tre interventi di Ritarossi, il quale è partito dalla biografia della pittrice fino ad arrivare alla spiegazione dei due dipinti. Maria Letizia Giuliani proveniva da una famiglia borghese romana numerosa, aveva studiato all’Istituto Magistrale e l’amore e la passione per l’arte le è stata trasmessa dal nonno materno, Eugenio Cisterna, artista, pittore e decoratore di chiese. La Giuliani si è poi formata nella Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Belle Arti di Roma, sviluppando una particolare attitudine nell’ideazione di cartoni per le vetrate d’arte e nella realizzazione di pitture murali. La famiglia Giuliani, infatti, avviò un’attività di artigianato artistico, la “Studio Vetrate d’Arte Giuliani”, destinata a diventare negli anni una delle più importanti della capitale. I due grandi dipinti, eseguiti nel 1932 per la Cappella di San Sisto ad Alatri, sono molto importanti e inediti perché il nonno Eugenio, a cui furono originariamente commissionate le opere, le affidò per intero alla nipote poco prima di morire. L’opera a sinistra raffigura l’ingresso nel 1132 delle reliquie del Santo all’interno della città di Alatri, accolte dal vescovo e da molti fedeli. Quella di destra racconta l’intervento miracoloso del Santo Patrono in occasione dell’assedio alla città di Alatri, compiuto da Federico II di Svevia nel 1243. Tra i presenti all’iniziativa anche il sindaco, Maurizio Cianfrocca, il quale ha sottolineato come nella città di Alatri ci sono ancora tanti tesori che devono essere portati alla luce, ma che soltanto con la collaborazione di tutti questo potrà realizzarsi. di Emanuela Sabellico

Alatri: alla scoperta dei quadri della Cappella di San Sisto

Appuntamento artistico di spessore domenica 21 aprile, con inizio alle 18, nella Concattedrale di Alatri con la manifestazione “Una giovane pittrice ad Alatri. Maria Letizia Giuliani e i quadri della Cappella di San Sisto”, organizzata da Musicarte, con il coro “In laetitia cantus”, l’Associazione Gottifredo, la parrocchia di San Paolo e il patrocinio del Comune di Alatri e quello non oneroso della diocesi di Anagni-Alatri.Il professor Mario Ritarossi presenterà i dipinti e traccerà un profilo artistico e biografico della Giuliani, con interventi musicali del coro “In Laetitia Cantus”, diretto dal Maestro Elisabetta Scerrato, e accompagnato al pianoforte dal Maestro Loretta Proietti. Seguirà una visita guidata alla Cappella di San Sisto dove, seminascosti dalla statua, si trovano per l’appunto i dipinti della Giuliani, artista romana morta nel 1985. Le opere in realtà vennero commissionate al nonno della Giuliani, Eugenio, ma questi poco prima di morire ne affidò la realizzazione alla nipote, già talentuosa quando, ancora giovanissima, a 24 anni, dipinse le due opere

Nominati i membri della Commissione Beni culturali e Edilizia di culto

Il vescovo Ambrogio Spreafico ha nominato, a far data dal 1° marzo e “ad triennium”, i membri della Commissione Beni culturali e Edilizia di culto nelle persone di: don Maurizio Mariani, dottoressa Federica Romiti, monsignor Claudio Pietrobono, don Marcello Coretti, ingegner Fernando Flori, dottor Antonio Agostini.

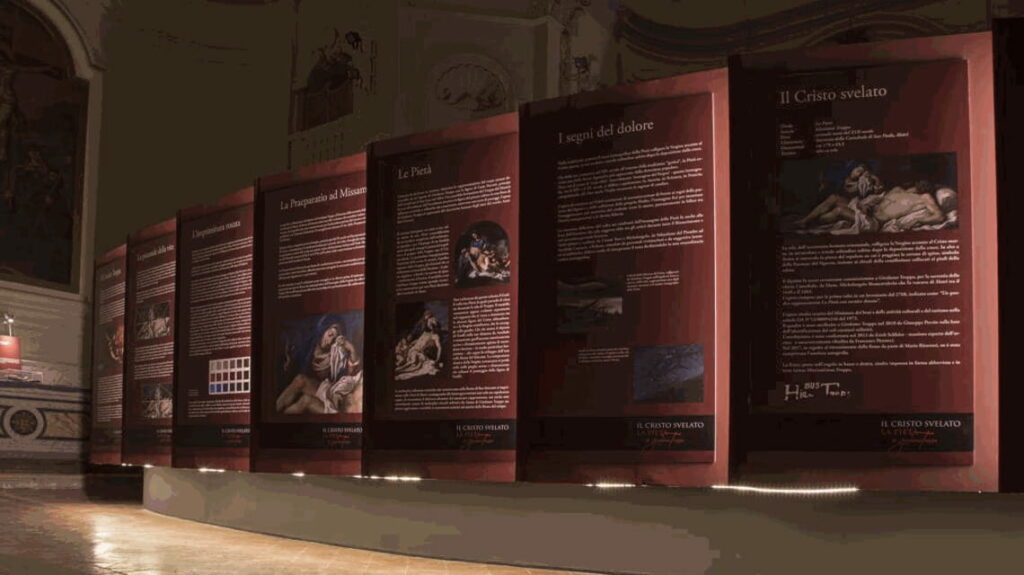

Dal “Cristo svelato” al Balbi di Trisulti: 10 anni di Associazione Gottifredo

La mostra sul “Cristo svelato”, una tela conservata ma un po’ dimenticata nella Concattedrale di Alatri, è stato il primo e chiaro esempio di collaborazione che l’Associazione Gottifredo – il sodalizio culturale presieduto da Tarcisio Tarquini che in questi giorni festeggia i primi 10 anni di attività – ha intrapreso anche con la diocesi di Anagni-Alatri e primo mattone di altre “incursioni” in ambiti religioso-ecclesiale, a testimonianza di un’apertura e di una visione culturale a 360°. Quella mostra resta un po’ una pietra miliare delle tante iniziative poi portate avanti dalla Gottifredo e, nei due mesi di esposizione nella chiesa degli Scolopi di Alatri, richiamò migliaia di appassionati d’arte, turisti e semplici curiosi, dopo che la perizia dello storico dell’arte Mario Ritarossi attribuì la paternità della “Pietà” a Girolamo Troppa, noto pittore del ‘600. Sempre da quella mostra originò pure la sperimentazione di “traduzione tattile” di opere d’arte, in collaborazione con il Liceo artistico di Frosinone e l’istituto di istruzione superiore di Alatri, così da consentire il pieno accesso alle opere anche agli ipovedenti. Una sperimentazione che si è fatta poi prassi, come avvenuto di recente anche per la mostra “Il corpo e l’idea. La testa anatomica di Filippo Balbi”, a Trisulti. E questo è un altro preclaro esempio di quanto realizzato in questo decennio dalla Gottifredo e il cui elenco sarebbe fin troppo lungo da riportare per intero. Rimanendo però alla mostra sull’opera principale di Balbi – pittore dell’800 di origine napoletana poi insediatosi tra Alatri e Trisulti e che ha lavorato anche per altre chiese del territorio – questa rassegna è stata capace di portare alla Certosa vicino Collepardo decine di migliaia di visitatori, dall’agosto all’ottobre del 2023, da tutta Italia e anche dall’estero, con una risonanza sui media, non solo di settore, che probabilmente è andata anche oltre le più rosee aspettative degli organizzatori. E così la Gottifredo (oggi composta da 36 soci, 3 dipendenti, una borsista, 4 giovani del servizio civile che presto saranno 8) festeggia i suoi primi 10 anni, per niente chiusa nel suo “fortino” del Coworking allestito a Palazzo Gottifredo, nel centro di Alatri, dove risuonano spesso le voci allegre di tanti giovani cinesi che proprio qui studiano italiano, ennesima iniziativa di una associazione già proiettata verso nuovi lidi culturali. E’ di questo 2024, ad esempio, la nascita della Gottifredo Edizioni, che in poche settimane vanta già 5 titoli al suo attivo. di Igor Traboni Nella foto: la mostra del “Cristo svelato”, nella chiesa degli Scolopi ad Alatri

Cattedrali, abbazie, musei: tutto in una sola app

Immaginate, con un semplice clic sul telefonino, di percorrere oltre 200 km toccando ben 16 attrazioni turistiche del Lazio meridionale, con una guida d’eccezione che resti accanto a voi per 8 ore filate, descrivendo minuziosamente ogni località. Fuori da ogni immaginazione, tutto questo è ora possibile con l’audioguida digitale “Le gemme nascoste del Lazio”, la cui app è stata presentata nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio presso la pinacoteca del MuCA, il Museo della Cattedrale di Anagni. Il progetto è stato promosso dal Monastero di Sant’Erasmo-Albergo diffuso di Veroli, in partnership con lo stesso museo anagnino, e il tour digitale tocca i comuni di Picinisco, Arpino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Collepardo, Veroli, Alatri, Anagni insieme ai monumenti storici e religiosi come l’Abbazia di Casamari, la Certosa di Trisulti, Palazzo Bonifacio VIII ad Anagni e la Basilica di Sant’Erasmo a Veroli, vere e proprie gemme, per l’appunto, della provincia di Frosinone. L’itinerario digitale, in 5 lingue, è stato realizzato da Smart Guide, grazie ai fondi del progetto Digitour, che unisce le piccole e medie imprese del settore turistico con fornitori di soluzioni innovative, digitali e intelligenti e nuove tecnologie. Il coordinamento è stato curato da Longarone Fiere, partner di Venetian Cluster, ente che coordina ed affianca il partenariato produttivo pubblico e privato multidisciplinare e tutti i soggetti interessati nella realizzazione e promozione di progetti d’innovazione e trasferimento. L’app è già scaricabile, con i contenuti che si avvalgono anche dell’intelligenza artificiale, ha un servizio di geolocalizzazione e suggerisce contenuti simili per il visitatore-turista. Nel fornire questi dati preliminari, Pietro Di Alessandri, del Monastero Sant’Erasmo di Veroli, ha inoltre sottolineato come «questa è una app ma non solo, perché racchiude anche una grande visione e una strategia di crescita del turismo e del territorio tutto che accomuna il Monastero di Sant’Erasmo, nato grazie ad una intuizione della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e fortemente sostenuto dal vescovo Ambrogio Spreafico, e il museo della Cattedrale di Anagni. La scelta dei 16 comuni che compongono il tour non è casuale, perché si va da Picinisco e dunque dalla Valle di Comino, a località notoriamente celebrate come Anagni e Veroli, toccando però anche realtà finora poco conosciute, come Monte San Giovanni Campano, che ora stanno investendo molto sul turismo di qualità. Questa visione comunitaria che unisce i nostri enti, senza dimenticare la connessione con la cooperativa Diaconia di Frosinone e la cooperativa agricola Monte Nebo, può e deve rappresentare anche un’opportunità per il territorio di farsi conoscere e dare una sana iniezione all’economia locale, dai ristoranti ai bar alle botteghe artigiane. Il proposito è anche quella di allargare questa intuizione ad altri partner e sviluppare idee già messe in campo, come ad esempio il binomio turismo-lavoro che a Sant’Erasmo sta portando le convention di grandi aziende», ha concluso Di Alessandri, non senza aver prima ringraziato don Marcello Coretti, del Capitolo della Basilica Cattedrale di Anagni, e Claudia Coladarci, curatrice e conservatrice del MuCA, per la continua disponibilità. Alla presentazione sono intervenute anche, in collegamento video, Maria Valentina Vanceo, project manager di Venetian Cluster, e Claudie Marikova, della Smart Guide, direttamente da Praga dove ha sede la società, ma in un buon italiano per gli studi compiuti alla Cattolica di Milano e con un simpatico bagaglio turistico fatto di visite in autostop nei fine settimana e ora tradotto anche nei dettagli di questa app. Un saluto è stato portato anche dal diacono Massimiliano Floridi, direttore del MuCA, che ha rimarcato il filo comune che, con qualche eccezione, lega questa audioguida, ovvero i beni ecclesiastici e il periodo del Medioevo. Dal canto suo Patrizia Viglianti, assessore del Comune di Veroli, ha sottolineato la necessitò di continuare a fare rete sul territorio «perché solo uniti possiamo andare oltre i nostri confini». di Igor Traboni (articolo pubblicato su Avvenire Lazio Sette di domenica 3 marzo 2024) Nella foto, da sinistra: Claudia Coladarci, Pietro Di Alessandri, Patrizia Viglianti, Massimiliano Floridi

Concluso il progetto “Vivere di fede e di ascolto”, online i 7 video

Con la realizzazione di 7 video, ora online sul canale Youtube della diocesi di Anagni-Alatri e presto anche sul portale diocesano dei beni culturali, arriva a conclusione il progetto dell’Ufficio diocesano per i beni culturali e l’edilizia di culto, diretto da Federica Romiti, dal titolo “Vivere di fede e di ascolto cordiale in una stagione difficile” e condotto in collaborazione con l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Un progetto fortemente sostenuto dal vescovo Ambrogio Spreafico, anche in base alle riflessioni contenute nella Lettera pastorale del 17 settembre 2022 “Camminare insieme in un tempo di fatica e sofferenza”. La prima parte del progetto ha visto l’organizzazione di un corso di orientamento e formazione al lavoro di gruppo e in gruppo, anche questo perorato da monsignor Spreafico nella lettera di invito alla partecipazione al corso, poi tenuto da Emanuela Rinaldi, stante la finalità di “imparare a progettare e lavorare insieme, con l’obiettivo di generare proposte e percorsi integrati negli istituti culturali diocesani, perché anche musei, archivi e biblioteche siano sempre di più luoghi orientati alla sinodalità e alla relazione”. E proprio sulla sinodalità c’è poi stato un primo incontro con Concetta Coppotelli, uno dei referenti diocesani del Cammino sinodale, che ha posto i temi della partecipazione, della corresponsabilità, della prospettiva comunitaria come cardini di uno stile inserito per l’appunto nel Cammino sinodale. Soddisfacente è stato il lavoro del gruppo, portato avanti con metodo co-operativo ai “compiti di realtà” assegnati. Ecco i passaggi dell’iniziativa, sostenuta dal vescovo Spreafico considerando utile il miglioramento delle competenze sociali (lavoro in gruppo, ascolto, comunicazione, empatia, sintonia, dimensione emotiva) e di quelle organizzative (reti, punti di riferimento, circolarità e diffusione delle informazioni, compensazione delle carenze, maggiori stimoli). Lo stesso gruppo di lavoro ha quindi progettato una proposta didattica, con la finalità di far conoscere il patrimonio custodito negli Istituti culturali diocesani e di attualizzarne il valore in relazione alle sempre più attuali tematiche ecologiche e di sostenibilità ambientale. Queste le conseguenziali linee guida per il progetto, anche questo incoraggiato e seguito dal vescovo Spreafico: toccare i bisogni delle persone, facendo tesoro delle competenze sociali (empatia, comunicazione, dimensione emotiva e spirituale) che aiutano a coinvolgere i destinatari nelle attività; continuare a interessare le scuole al patrimonio; attivare esperienze intergenerazionali che coinvolgano anche gli adulti, ai quali spiegare di più e meglio l’impiego dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica per i beni culturali; continuare a migliorare la comunicazione e ad aumentare la visibilità degli Istituti. Le insegnanti hanno coinvolto una scuola primaria di Alatri, secondaria di secondo grado sempre di Alatri, secondaria di primo grado di Anagni, l’Istituto comprensivo 2 Sacchetti Sassetti di Alatri. Ed eccoci infine all’ulteriore discorso di valorizzazione e promozione, attraverso i video di cui dicevamo all’inizio, pensati e realizzati per offrire alle scuole un contenuto facile da usare in relazione a specifiche tematiche o associabile a un particolare Istituto, con questi sette video che invitano ad entrare nei musei, negli archivi e delle biblioteche della diocesi e a scoprire un mondo di approfondimenti sui temi della Laudato Si’. Questi video sono stati curati nello specifico da Tiziana Rosatella, Catia Castagnacci, Emanuela Sabellico, Francesca Pontri, Rita Ricciardi, Silvia Anielli, Elena Santucci, Rossella Sgambato ed entrano in varie perle del patrimonio diocesano, dal Museo della Cattedrale di Anagni con la sua cripta alle biblioteche mariana di Anagni a quella intitolata a don Giuseppe Capone ad Alatri. L’idea progettuale che ne è scaturita per il Mab 2024 è stata poi quella di sviluppare un progetto che, continuando a comunicare e a far conoscere il patrimonio culturale degli Istituti culturali diocesani, attivi una consapevolezza sull’importanza dei fondi dell’8xmille a salvaguardia dei beni, per la loro valorizzazione e per la promozione delle comunità a cui appartengono. di Edoardo Gabrielli

Balbi torna a Trisulti. Mons. Spreafico auspica un itinerario di arte e fede tra Collepardo, Alatri e Guarcino

Fervono i preparativi per “Il Corpo e l’Idea”, mostra sulla “Testa anatomica” di Filippo Balbi, il quadro più famoso dell’artista del XIX secolo, il “pictor egregius” di cui parlano con ammirazione le cronache del tempo, che visse e operò per un lungo tratto della sua vita – dopo gli anni napoletani e romani – tra la Certosa di Trisulti e la vicina Alatri. E proprio Trisulti ospiterà la mostra ad ingresso gratuito, dal 5 agosto al 29 ottobre prossimi, organizzata dall’Associazione Gottifredo, con una serie di patrocini uno più importante dell’altro, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università La Sapienza di Roma, in sinergia con il Museo di Storia della Medicina di Roma, depositario del dipinto dal 1950, e in accordo con la Direzione regionale dei Musei del Lazio. La mostra è curata da Mario Ritarossi, pittore e storico dell’arte, autore di alcune sensazionali scoperte anche in ordine al Balbi, docente di materie pittoriche presso il Liceo artistico Bragaglia di Frosinone, e si pregia di un ristretto comitato scientifico di cui fanno parte Maria Conforti, direttrice del Museo di storia della medicina, Alessandro Aruta, curatore dello stesso museo, e Marco Bussagli, storico dell’arte, docente di anatomia artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e collaboratore di Avvenire. La mostra ha avuto un suo fondamentale prologo con il restauro del quadro, commissionato dalla Gottifredo alla cooperativa Koinè nell’ambito del progetto Coworking, sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. Il restauro ha restituito al quadro i colori originali e i particolari deteriorati dal tempo ed è stato eseguito da Natalia Gurgone. Tra le novità, infine, la traduzione tattile del dipinto per i non vedenti e ipovedenti, realizzata con un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento degli Istituti Bragaglia di Frosinone e Comprensivo di Alatri, una ricostruzione in realtà virtuale effettuata dai giovani artisti del Gruppo Keiron e un audiovideo della classe di tecnologie multimediali del Conservatorio musicale di Frosinone. Giovani anche gli architetti del gruppo Trinomio che hanno progettato il suggestivo allestimento della mostra. Il percorso sonoro è opera originale, composta per la mostra dal Maestro Luca Salvadori, docente di composizione al Conservatorio frusinate. Ma dietro, e soprattutto dentro, questa mostra ci sono tante altre competenze e professioni che si possono già scoprire sul sito della mostra e social della Gottifredo, grazie al lavoro – di interviste e non solo – di Tarcisio Tarquini, presidente del sodalizio e uomo di cultura e comunicazione a tutto tondo, e non solo in quanto giornalista professionista. Veniamo così a conoscenza dell’operato di alcuni dei professionisti già citati, ma anche, ad esempio, delle creazioni multimediali di Valerio Murat o delle performance poetiche di Giovanni Fontana; o ancora di come questo dipinto appartenne inizialmente al tenore Evan Gorga, ciociaro di Broccostella, iniziatore di quel museo degli strumenti musicali oggi aperto a Roma e fine collezionista nelle cui raccolte finì per l’appunto anche la “Testa” del Balbi. Tornando al luogo scelto, ovvero a quella Certosa a due passi dal borgo di Collepardo e «luogo di straordinaria spiritualità», secondo il commento del vescovo Ambrogio Spreafico, con la diocesi di Anagni-Alatri che ha deciso di sostenere la “fattibilità” della mostra perché, ha aggiunto il presule, «apprezzo i principi ispiratori della mostra stessa e le forti connessioni con le tematiche dell’accessibilità e dell’inclusività. La mostra peraltro indaga anche i contenuti spirituali della ricerca artistica di Balbi. Questa esperienza, inoltre, generando una rinnovata attenzione alla produzione artistica di Balbi, potrà auspicabilmente ispirare un autentico itinerario “balbiano”, da Collepardo ad Alatri e Guarcino, tra le sue opere conservate nelle chiese della diocesi». Igor Traboni

Il vescovo Ambrogio Spreafico a Fumone

Nel pomeriggio di sabato 14 luglio Fumone ha accolto per la prima volta il vescovo Ambrogio Spreafico, arrivato in paese per una doppia occasione: l’ammissione agli ordini sacri del diaconato e del presbiterato di Lorenzo Sabellico, seminarista del Leoniano, e la benedizione della prima pietra dei nuovi locali pastorali. Lorenzo Sabellico, 23 anni, è entrato in seminario dopo gli studi liceali a Casamari e sta portando avanti gli studi al Leoniano di Anagni. La cerimonia è stata presieduta dal vescovo Ambrogio Spreafico, concelebranti il parroco don Roberto Martufi, il vice rettore del Leoniano, don Antonino Scigliuzzo, il padre spirituale, don Angelo Conti e i diaconi Vincenzo Pesoli e Giovanni Straccamore, con Lorenzo nella foto. Tanti i fedeli fumonesi presenti nella chiesa parrocchiale di San Pietro Celestino e San Paolo VI, ad iniziare dai genitori e dai familiari tutti di Lorenzo. Nel corso dell’omelia il presule si è rivolto in particolare anche ai giovani, che peraltro a Fumone rappresentano una bella e vivace realtà di impegno parrocchiale, invitandoli a trasformare la vita in qualcosa di bello e non, come fanno invece tanti altri coetanei, a passare le ore dentro una cameretta, in “compagnia” solo di whatsapp e senza più rapporti umani diretti. Il vescovo Spreafico, accolto dal sindaco e dall’amministrazione comunale, ha anche benedetto la prima pietra dei nuovi locali pastorali che sorgeranno proprio accanto alla parrocchia dedicata a san Pietro Celestino e san Paolo VI, una delle due del paese (l’altra si trova nel borgo ed è sempre guidata da don Roberto Martufi) e che, una volta ultimati, andranno ad accogliere tutte le attività pastorali parrocchiali e la canonica.